| ←前日 | カレンダー | 翌日→ |

令和6年(2024)10月8日(火)旧暦9月6日 友引

|

今朝の撮影 Data |

- 「寒露」と聞くと、「甘露」かな。 -

今日は秋雨前線が本州の南岸まで南下しており、関東地方を含む東日本の太平洋側では雨が降っていました。今後も降り続く予報で、雨量がややまとまる見込みです。気温も昨日から大幅に下がり、今朝の早朝は15℃まで冷え込みましたよ。日中も29℃に届かない予報が出ており、季節の移り変わりを感じさせますね。気温の変動が激しいため、体調を崩さないよう十分にご注意ください。

そして、本日は二十四節気の一つである「寒露(かんろ)」の日です。「寒露」は、太陽が黄経195度に達する日を指し、秋が深まる節目の一つです。この頃になると、露が冷たく感じられ、野草の上に朝露が付き始めます。この「寒露」という名には、冷たい露が草に宿る様子が由来しているのです。また、露が冷気によって凍りそうになる頃でもあります。江戸時代の暦の解説書である『こよみ便覧(べんらん)』には「陰寒の気に合つて露結び凝らんとすれば也」と記されており、寒さが強まりつつあるこの時期の特徴を見事に表現していますよ。

この時期には、冬鳥である雁(ガン)や鶇(ツグミ)が日本へ渡ってくるほか、菊の花が咲き始め、秋の虫たち、特に蟋蟀(コオロギ)の鳴き声が聞こえるようになります。また、紅葉も徐々に進み、その美しい色合いが目を楽しませてくれる季節です。同時に、農家にとっては稲などの収穫が始まる重要な時期でもあります。秋の深まりを実感する日々が続きますね。

「寒露」の前の節気は「秋分」で、次の節気は10月23日頃の「霜降(そうこう)」です。ちなみに「寒露」には、日付を指す意味だけでなく、期間としての意味もあります。つまり、今日から次の節気「霜降」前日までの期間が「寒露」にあたるのです。

「寒露」と聞くと、思わず思い出すのが、あの「♪甘い宝石〜カンロ飴〜」という懐かしいCMソングですね。カンロ飴は、漢字で書くと「寒露」ではなく「甘露」と表記されますが、この違いには面白い背景がありますよ。

「甘露」という言葉は仏教用語で、天から降る甘い露を意味し、心や体を癒やす象徴とされています。しかしカンロ飴は、ただ甘いだけの飴ではなく、日本人の味覚に合うように工夫が凝らされています。しょう油を使うことで、甘さの中にも深みとコクがあり、日本人が昔から親しんできた「和」の味わいが感じられる飴なのですからね。

昨日、あほまろは雑司ヶ谷の鬼子母神で開催されている、日本写真家協会会長の熊切大輔氏の写真展「遠雷」を鑑賞しに出かけました。秋の静けさを感じる中で、彼の写真に映し出されるお祭り風景には、どこか懐かしく心に響く遠い雷鳴のような趣があり、非常に感慨深い時間を過ごしましたよ。

その帰り道、久しぶりに老人たちの原宿とも言われている、巣鴨のとげぬき地蔵尊をお参りすることにしました。巣鴨のとげぬき地蔵はご年配の方々にも非常に人気があり、あほまろも訪れる度に心が落ち着く老人になってしまったのですからね。

地蔵尊の前を通り過ぎたとき、ふと目に入ったのが「金太郎飴」の提灯です。懐かしさに引かれ店内に足を運んでみました。店内には、数十種類の飴が並んでいて、それぞれの美しい色や形が目を引きます。見るだけでも楽しく、なんだか童心に返ったような気分でしたよ。

そして、そこで見つけたのが、しょう油飴。すぐに購入してしまいましたが、残念ながらこれは「カンロ飴」とは異なるものでした。しかし、やはり飴のロングセラーと言えば、黄金色に輝く丸い飴玉の「カンロ飴」ですよね。最近ではコンビニでは見かけなくなりましたが、薬局で売られている「健康のど飴」は今も愛用しているのです。

ちなみに、カンロ社では11月15日を「のど飴の日」として記念日としています。この日付は語呂合わせで「11(いい)・1(ひと)・5(こえ)」となっており、良い声を保つための日として制定されたそうです。のどを潤し、健康を守るための一粒の飴――そんな日常の中のささやかな存在に、ちょっとした温かさを感じますよね。

雨の中でも出て来てくれた、キョエちゃんおはよ。

キョエちゃんママもおはよ。でも、飴が降っているので遊べませんでした。

飴なので、秘密基地でダラダラしてますよ。

-------------------------------------------------------

夕べの睡眠は77%でした。

おはようヒロちゃん。

今朝の朝の朝食は、野菜とチェリソーに目玉焼きにクルミパン。ニシン漬けも一緒盛りだったよ。

妻のコレクションは、新車に乗って喜ぶ彰子ちゃんとまひろちゃんの写真を撮る、さくらちゃん。

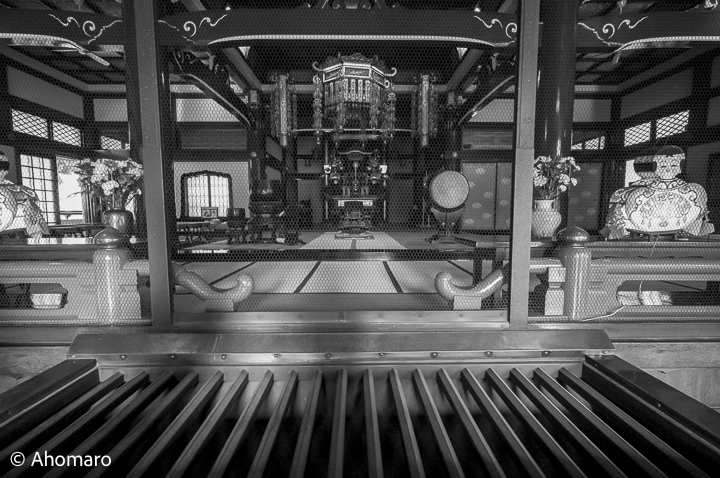

鬼子母神本堂内の写真展。

昨日のお昼の昼食は、巣鴨で冷やしきつね蕎麦。

昨日の東京スカイツリー。

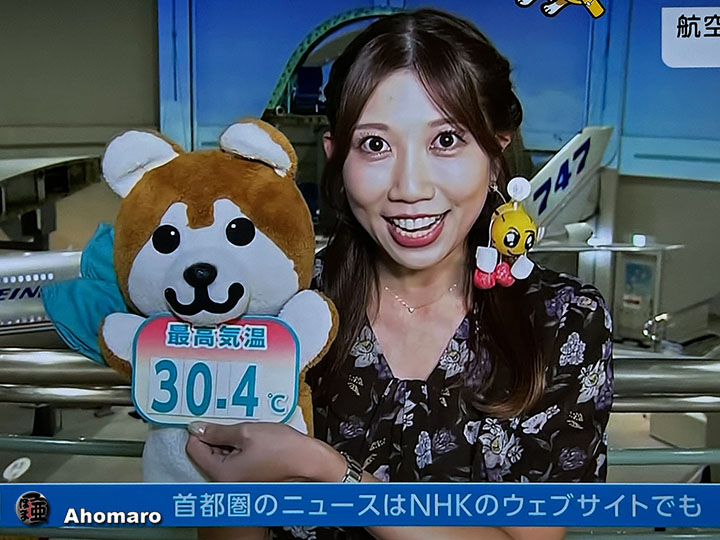

しゅと犬くん。

あほまろお帰りなさい。

ヒロちゃんが台所に来るの珍しいね。

腹減ったからだ。

夕べの夜の夕食の晩ご飯は、娘が買ってきたピザと芋。何故か無くなりそうな「黒佐藤」も飾ってみました。

妻のコレクションは、車に乗って喜ぶ人形たち。

Memo

iPhone 15 ProMAX

-----------------------------------------------

昨日は、たまには白黒写真機も使ってみたくなったので、三ノ輪橋から都電で鬼子母神まで行くことにしました。

新しい写真機の値段は高価ですが、天然色写真は撮れ無いのです。

昔の写真は白黒で現像されるのが一般的でしたよね。しかし、白黒写真にはその独特の美しさや味わいがあり、その魅力を深く理解していることで、過去と現在を繋ぐ「タイムマシン」のような存在と思いながら、時々撮りたくなるのです。

三ノ輪橋から鬼子母神前まで、都電で向かいました。

偶然、知り合い夫婦が王子駅から乗ってきたけど、降りる時まで気付いてくれなかったよ。

都電の路線移動工事、いったいいつまで続くのでしょうね。

鬼子母神前駅で降車。

鬼子母神に来るのは、何年ぶりでしょう。

日本写真家協会会長の熊切大輔氏の写真展「遠雷」は、本堂を仕切った一部で開催されておりました。

受付にて記帳を済まし、靴を脱いで入場しました。

畳敷きの会場です。

作品は、どこか心に響く遠い雷鳴のような趣があり、タイトル通り感慨深い展示でした。

三社祭がすっかり日常の一部となってしまったあほまろにとって、素朴なお祭りを楽しむ人々の姿を目にすることで、子どもの頃の思い出が蘇ってきました。

祭りの派手さこそないものの、これこそ、地域に根付いた伝統的なお祭りの魅力なのですよね。素晴らしい場所で、素晴らしい作品をありがとうございました。

帰りに境内を散策。

このお店まだ営業していたのですね。昔、子どもたちにお菓子を買ったことがありました。

常に清掃が行き届いており、いつ訪れても気持ちの良い空間が保たれています。

この大木は有名ですね。

今は、東京文化財ウィークなのかな。

久しぶりにここまで来たことで、巣鴨に寄ってみたくなりました。

とげ抜き地蔵には、庚申塚駅にて下車します。

さすが、浅草とは異なり、老人たちの原宿らしいお店が並んでますね。

平日は参拝客も少ないので、並ばずにお参り出来ました。

金太郎飴のお店。

巣鴨のポストは「すがもん」。

庚申塚駅。

王子駅にて下車。

久しぶりの王子駅前。

あの居酒屋で昼間から女房と呑んだことを思い出しましたが、あほまろは明後日から禁酒なので、もうここに来る事は無いでしょうね。

帰りはJR。王子駅は何故か岩手一色。

まじか。

久しぶりの白黒写真を簡易現像で掲載しましたが、良い写真があったので、これから真剣に現像作業にとりかかります。

Memo

Leica M11 Monochrom

APO-SUMMICRON-M f2.0/35mm ASPH.

APO-SUMMICRON-M f2.0/75mm ASPH.

TRI-ELMAR-M f4/16-18-21mm ASPH.