『今朝の浅草』

♪夏も近づく八十八夜・・・

昨夜来の雨もあがり、早朝から蒸すような暖かさになりました。春を通り越して一気に夏が来たようです。そんな陽気にもかかわらずモモちゃんは相変わらず調子が悪いのです。今朝は食欲はあるのですが下痢気味で歩くのもためらうのです。散歩の途中も、あほまろの足にしがみついて、“抱っこしてちょうだいよ”って甘えてくるのですよ。7キロのモモちゃんを抱っこするのは良いのですが、写真も撮らなくちゃいけないので・・・。だましだまし歩かせてしまいましたよ。

老犬になったからといって、家の中だけじゃかえって老いが早まってしまいそうで、また歩かせたら歩かせたで疲れが溜まってしまう。これからのモモちゃん、いったいどうしたら良いのでしょうかね。そろそろモモちゃん用に、ペット用のカートも用意しなければいけないのかな・・・。

立春から数えて八十八日目の今日、は雑節の一つ「八十八夜」です。あと4日で「立夏」春から夏に移る節目の日は、古来からとっても縁起のいい日とされてきました。静岡を中心としたお茶の産地では、この時期が茶摘みの最盛期なのです。特に、今日「八十八夜」に摘まれた新茶は、気象条件から新芽には前年の秋からひと冬越えて蓄えられた成分があふれ、栄養と共に縁起の良いお茶とされ珍重されているのです。

と、ここまでは一般的にいわれている「八十八夜」ですが、お茶の葉は一度でも霜に当たると駄目になってしまうので、「八十八夜」は冷害を回避する目安の日でもあるのです。霜の注意を促すために特別に暦に記載されるようになったのは、貞享3年(1686)年の伊勢神宮で刊行した伊勢暦から、それを判りやすくするために「八十八」という字が「米」という字になる単なるゴロ合わせでお茶農家のみなさんに教えていたのでしょう。

今では自動販売機でも買えるようになって、お茶は庶民の飲み物として親しまれていますが、昔はお茶は高級品(贅沢品)で、庶民が飲めるようになったのは明治も末期頃からなのです。それも我々の生活が豊かになったことを象徴しているのでしょうね。

お茶がどれほど高級だったのかを示すかくれんぼの童謡が残っています。

♪ずいずいずっころがし ごまみそずい 茶つぼに追われて とっぴんしゃん ぬけたら どんどこしょ・・・

この歌に登場する「茶つぼ」とは、軍が飲むお茶を宇治から江戸に運ぶ「宇治採茶使」が行列を従えて下に下にと通った「お茶つぼ道中」。大名行列でさえ道を譲らなければならなかったのです。沿道の方々は、関わりあいになることを怖れ「お茶つぼ道中」が来ると、家中の戸を全て閉ざし、子供たちは外で遊ばないようにしたことを歌っているのです。

当時はまだ高級だったお茶を摘む光景に、これまた絶世の美人を合成した絵葉書、明治40年の消印が押されています。庶民は、この絵葉書を見ながら、“オイラだっていつかお茶をたらふく飲んで、きれいな女性を侍らす生活をしてやるぞ”、なんて立身出世を夢を見たのかも知れませんね。

我々が現在飲んでいるお茶、日本茶、中国茶、紅茶の3種類は、何れもツバキ科に属する同じ品種の樹の葉からつくられているそうです。“同じ葉っぱでも、その加工方法の違いから味が全く違ったお茶になるんだよ”、お茶屋さんのご主人がいってたのを想い出しました。それじゃツバキの花の葉もお茶になるのかな・・・。

『今朝の雷門』

「お〜いお茶」。これはきっと女房に使う言葉なのでしょう。それとも、会社で部下の女性に使う言葉かな。かつて、インスタントカレーのコマーシャルで、「私作る人、僕食べる人」と言って、男女同権論者から叩かれたことがありましたね。でも、同じようなニュアンスを含んだ「お〜いお茶」は問題になっていませんね。

「お〜いお茶」女房に言うと返って来る言葉は「自分で入れなさい」。そっか、最近は女の方が強くなってしまったので、男女同権論者のしゃしゃり出る幕はなくなってしまったのでしょうかね。

雷門の話題とは関係のない話ですが、早朝の雷門前にはお茶のペットボトルがたくさん散乱しているので・・・。

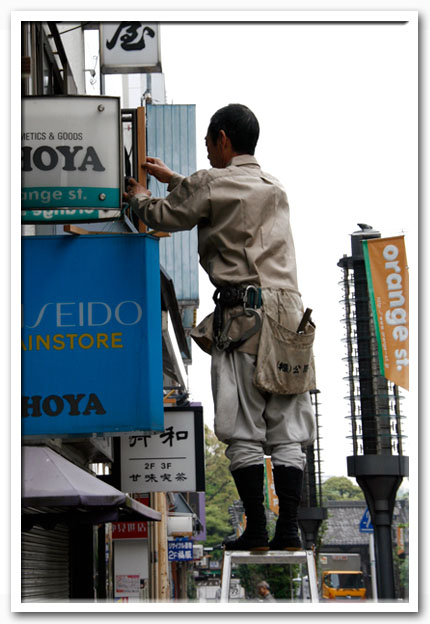

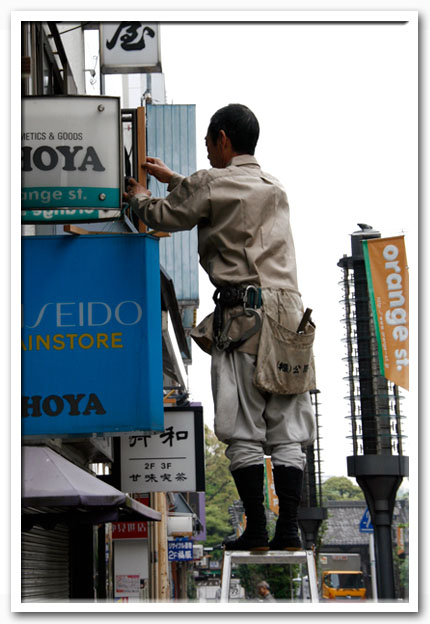

『今朝の一写』

三社祭の提灯を吊す台座の取り付が始まりました。この作業は町内の鳶頭が行うことになっているのが下町浅草の特長なのですけど、最近は町内から鳶頭が居なくなってしまったところも多く、町会の方々によって設置作業をされるところもあるようです。

これが台座の材料です。取り付ける箇所によって現物合わせで使うのですね。

『今朝の境内』

暖かいというより、朝から暑いって感じでしたよ。モモちゃんが歩くのを嫌がったので、仲見世から本堂まで340メートル、7キロの身体を抱っこしながら写真も撮ったのですよ。おかげて汗だく。

三社祭権現、権現とは、仏が化身して日本の神として現れる場所をいうそうです。浅草はきっと、観音様が化身して権現様になったのでしょうね。

宝蔵門の修復工事も終わり、スッキリしましたが、ここに再び大提灯が吊されたら眺めも変わってしまうのです。これから長く続くであろう浅草の歴史の中の1ページとして、今のこの時期の写真、とっても貴重になるのでしょうね。

いつもと変わらぬ伝法院のお庭。

どんどん五重塔が隠れていきますね。そのうち全く見えなくなってしまうんですよ。

三地蔵広場に新たな石が運び込まれています。いよいよ工事が始まるのかな。

三地蔵広場のお向かいの公衆便所、ほぼ完成。

おはよう!“○M<▼Y◇X●・・・”、ワケの判らない言葉が返ってきました。あれでも日本語だったのかな・・・。そういえば、高校生の女の子に、“おじさんの髪、与謝野ってるよ”って言われました。最初はその意味が理解出来なかったのですが、与謝野晶子の代表作「みだれ髪」のことだったんですね。こんな日本語いったい誰が考えるんだよ。なんていってると、また高校生に「おじさん昭和っぽい」ってバカにされるかも。

携帯電話にも新しい言葉がありますね。たちえば、「アウ族」はauの携帯電話に乗り換えた人。それじゃ、ソフトバンクに乗り換えた人は、「ソバ族?」かな。

ドコモの携帯電話はなんていうの。それは当たり前なので単に「ケータイ」だよ。ってコーコーセーに教えてもらいました。

仲見世を歩く人のほとんどが、携帯電話を持っているか、使っているか。みなさん一時も携帯電話を離すことができないのでしょう。そう、最近あほまろはテレビ付きの携帯電話に買い換えました。でも、室内じゃ良く写らないし、屋外で観る用事も無いし、それじゃいったい何のために高いお金を出してしまったんでしょうね。そんなの高校生は、「マスベー」っていうんだって。自己満足ってことかな。

はい、今日も一日良い日でありますように。いつも元気に散歩をしているご夫婦です。

340メートル詰め撮り。昨夜の雨が蒸発しているのか、ちょっと靄ってますね。

三社祭の提灯の台を取り付けているわけじゃないのですよ。テントを張っているだけ。なんとなく同じ格好をして作業してたもので・・・。

浅草神社です。鳥居の金網はいったい何なのでしょうね。

三社祭の桟敷席。

雨に濡れた桜の葉っぱ。

境内を走り抜ける自転車コレクション。

お姉さん、今日は雨は降らないそうですよ。どれでも備えあれば憂い無しかな。

前後のタイヤの大きさが違ってますね。何か不安定で、前につんのめりそうだよね。

あほまろの目に前を猛スピードですり抜けていきました。それでも咄嗟にシャッター切ったもんね。そう、今朝、屋台のお姉さんに、私は一度も写ってないよ。っていわれました。写して欲しそうな顔していたのですが、記念写真じゃないんだから・・・。

水溜まりに写ったビューホテル。好きだねこんなの。

浅草に直接関係の無いお話も多いですが。ここは、あほまろの呟きですかね。

『今朝の余談』

浅草寺本堂の鴨居には、ハトが入り込まないように網が張られています。しかし、網の目が粗いので、ハトの子供はすり抜けて入ってしまうのです。今朝、そんなハトの子供を狙ってカラスがやって来ました。網の中を逃げ回るハトの足を網の外に引っ張り出し、まるで網の目に絡ませるように動かなくして襲っていきます。

通学途中の子ども達も心配そうにコトの成り行きを見守っていましたが、高いところなので、誰にも助けられません。

カラスは、ハトの内臓だけを狙っています。

おばちゃんたち“止めないさい!”と怒鳴っていますが、カラスは内蔵を銜えて飛び去っていきました。鴨居の上から滴り落ちるハトの血が生々しかったよ。

|