| ←前日 | カレンダー | 翌日→ |

令和7年(2025)9月16日(火)旧暦7月25日 先勝

|

今朝の撮影 Data |

- 痛みには 薬に勝る愛一葉 火も点けずして 心灯せり -

三連休明けの今朝は、いつもの時間に小雨が降っていたため、1時間ほど遅れて散歩に出かけました。そのため、早朝に顔を合わせるワンちゃんたちには逢うことができませんでした。

散歩の最中も霧雨が舞っておりましたが、大きく降られることはなく、濡れ鼠にならずに無事に歩き終えることができましたよ。

---------------------------------------

さて、本日9月16日は「マッチの日」でございます。昭和23(1948)年の今日、戦後の混乱期に配給制でしか手に入らなかったマッチが、ようやく自由販売となった記念すべき日なのです。ライター全盛のいま、若い方々には「マッチって何?」「マッチって近藤?」とか、聞かれる時代になってしまいましたが、かつては火を灯す小さな箱こそが、文明の入口であり、人々の暮らしの象徴だったのですよ。

日本におけるマッチの国産化は、明治9(1876)年にまで遡ります。フランス留学から戻った清水誠が東京に「新燧社(しんすいしゃ)」を設立し、ついに国産マッチの製造が始まったのです。当時の日本で世界に誇れた工業製品といえば、わずかにこのマッチぐらい。中国やインドをはじめとするアジアへも輸出され、20世紀初頭にはスウェーデンやアメリカと肩を並べる「世界三大生産国」の一角を占めていたのですから、驚くほかありませんよ。

あほまろは、そんなマッチ黎明期から昭和の全盛期にかけての「マッチラベル(燐票)」を集め続けてまいりました。その数、なんと15万枚を超えておりますよ。火を灯す小箱が、私にとっては心を灯す宝箱なのです。かつては各地で展示会を開き、多くの方々に「ラベル文化」の妙味を楽しんでいただきましたが、近ごろは公開の機会も減り、コレクションも押し入れで眠りがちですけどね。

先日、浅草の街角で「昔、あの展示を見ましたよ」と声をかけられ、懐かしさと同時に「もう一度やりたいな」という思いがこみあげてきます。ご参考までに、テプコ浅草館で開催された頃の記事が、まだネットの片隅に残っておりますよ(記事はこちら)。

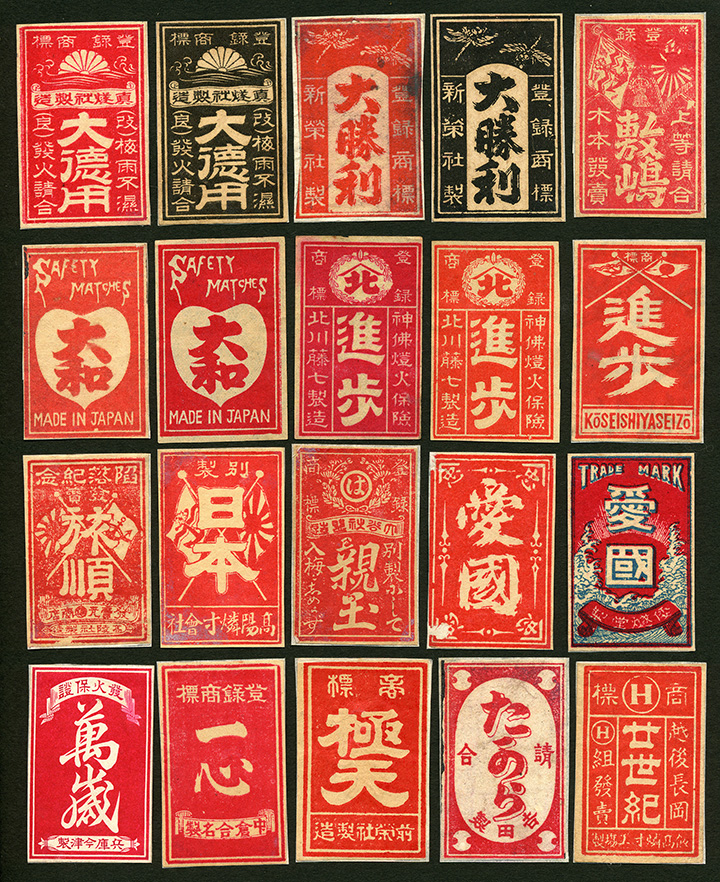

初期のマッチラベルは一色刷りで、今の目で見ると少々地味なものでした。しかし時代が進むにつれて二色刷り、多色刷りへと進化し、日本的な意匠や異国風の図案、さらには洒落の効いた広告文句が小さな紙片に踊るようになりました。

デパートや喫茶店、旅館やホテル、企業広告まで、四角い小さな舞台はやがてデザイン競演の場となり、昭和の世相や人々の夢を映し出す鏡となったのです。いわば「手のひらサイズの広告美術館」ですね。

皮肉なことに、ライターが普及し、火を点ける道具としてのマッチは用済みとなっていきました。けれども、ラベルのデザインは実用を超えて、時代の空気を封じ込めた貴重な文化財。今では多くの収集家が保存研究に取り組み、再び光をあてているのです。

コレクションの一部をご覧ください。写真に収めたのは、明治37(1904)年、日露戦争の勝利に沸く元気いっぱいのマッチラベルたち。その小さな紙片には、当時の人々の昂揚、時代の熱気が色鮮やかに封じ込められているのです。火を灯す道具から、記憶を灯す文化財へ。マッチは今なお、私たちの心に小さな炎をともしてくれるのでございます。

あの悪夢のような痛風の発作にのたうち回っていた数週間、世間ではきっと「病院へ行け」とか「薬を飲め」とか言われるのでしょうけれど、あほまろは違いました。秘密基地で、じっと寄り添ってくれていたのは、医者でも薬でもなく、長年集め続けてきたマッチラベルや鉄道切符たちだったのですよ。

見渡せば、色とりどりの小さな紙片が山のように積まれております。一枚一枚が時代を語り、土地を語り、人々の営みを映し出す記憶の断片。昭和の喫茶店で配られた洒落たラベルを手にすれば、コーヒーの香りまで立ちのぼるようで、日露戦争勝利を記念した明治のラベルを広げれば、当時の人々の熱気まで伝わってくる。鉄道切符もまた然りで、北海道の僻地を走る鈍行の硬券を眺めれば、雪原を生きていた頃の音まで聞こえてくるような気がするのですよ。

痛みでうずくまる中、その小さな宝物たちを手に取り、ただじっと眺めているだけで、不思議と心が落ち着いていきましたよ。薬のように効能書きがあるわけではありませんが、そこには確かに痛みを和らげる力がある。いや、もしかすると本当の薬以上に効いていたのかもしれませんね。

考えてみれば、人間の心を癒やすのは化学物質だけではないのですよね。時代を超えて残されたラベルや切符たちが、過去の空気を運び、未来へとつなぐ記憶の灯となる。それを見つめることで、あほまろは「痛風」という現実の苦しみさえ、ほんのひととき忘れることができたのです。

これって、ある意味で究極の薬ではないでしょうか。瓶や錠剤に詰められた薬ではなく、記憶と文化を凝縮した「紙の薬」。そんな薬を手にしているからこそ、あほまろは今日もこうして生き延びているのだと、つくづく思うのでございます。

「痛みには 薬に勝る 愛一葉 火も点けずして 心灯(とも)せり」(阿呆人也)

今朝の日の出は午前5時24分。

おはよう、ビクトリー君。

あほまろの姿を見つけるやいなや、勢いよく飛んできてくれて、危うく顔にぶつかりそうになりましたよ。その迫力たるや、まるで「遅いじゃないか!」と文句を言いながら突っ込んできたかのようでした。

実のところ、今朝はあほまろの散歩が少し遅れてしまったのです。きっとその分、ビクトリー君は「いつ来るのだろう」と心待ちにしていたのでしょうね。

待ちきれずに飛び込んできたその激しさに、居合わせた犬友たちも思わず目を丸くしておりました。

そんな中、ペコちゃんママが一言。「ビクトリー君、ちょっと痩せたんじゃない?」と。

改めて見てみると、たしかに以前よりも少しスリムになったようにも感じますね。

それはきっと、あほまろを心配して待ち続けていたストレスの表れだったのかもしれません。けれども、その思いを吹き飛ばすかのように舞う姿には、気遣いと優しさが込められており、その羽音を感じるたびに胸の奥がじんわりと温かくなったのでした。

ビクトリー君よ、今日も元気いっぱいの姿を見せてくれてありがとう。君の舞は、何よりの朝のご挨拶であり、あほまろの心に活力をくれる薬のような存在なのですからね。

「遅れれば 顔にぶつかる 舞の鳩 痩せてなお増す 友情の羽音」(阿呆人也)

おはようございます。今朝は開門2分半前にやって来た野崎さんと高橋さん。

日本のナイチンゲール、瓜生岩子像。

初秋の境内をご覧下さい。

メイプルリーフ。

ソメイヨシノ。

楽しかった思い出を引きずりながら、ふと立ち止まって過去を振り返ると、あの時の姿が、今も鮮やかに胸の奥によみがえってまいります。去りゆく季節の気配に重なり、懐かしさと切なさが静かに入り混じるのでした。

サルスベリの花。

今朝は、スズメバチが蜜を吸いに来てましたが、秋のスズメバチは危険なので近寄りませんでしたよ。

東日本は大気の状態が不安定なので、午後は天気急変に注意とのことでした。

あほまろは今日も秘密基地でダラダラ過ごしますよ。

-------------------------------------------------------

夕べの睡眠は98%。ようやくぐっすり寝れるようになりました。

おはようヒロちゃん。

今朝の朝の朝食は、野菜とお肉と食パン。デザートはバナナ。

妻のコレクションは、宇宙人のシルバーとイイべ。

昨日の東京スカイツリー。

あほまろお帰りなさい。

夕べの夜の夕食の晩ご飯は、のり巻きにいなり寿司と、コロッケなど。

妻のコレクションは、千草ちゃんとのぞみちゃん。

Memo

iPhone 16 ProMAX